概要

概要

社会福祉協議会の位置づけ

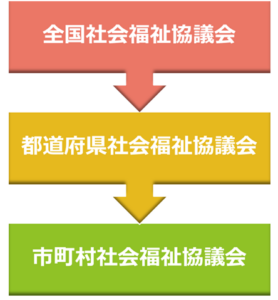

社会福祉協議会(以下、社協)は、社会福祉法第109条で「地域福祉の推進を図ることを 目的とする団体」として規定されている民間の福祉団体で、全国の市町村に設置されています。全国組織として全社協、都道府県に都道府県社協、そして市町村ごとに市町村社協が設置されており、美作市社協は市町村社協に属します。

目的とする団体」として規定されている民間の福祉団体で、全国の市町村に設置されています。全国組織として全社協、都道府県に都道府県社協、そして市町村ごとに市町村社協が設置されており、美作市社協は市町村社協に属します。

社協は、社会福祉法に規定されている原則1つの自治体に1つしか設置できない「極めて公共性の高い社会福祉法人」です。

美作市社協は、行政の合併から2カ月後の平成17年6月1日に設立しました。合併後は、法人本部がある本所と旧町村域に社協地域ステーション、美作保健センターに総合相談支援センターを設置し、地域福祉の推進に取組んでいます。

社協の組織は、地域社協の代表者や自治振興協議会、民生児童委員、各種団体、保健医療関係者、行政関係者など市民の代表者で「理事会・評議員会」が組織されています。行政や市民が経営者として事業計画・予算策定の段階から直接参画し、住民の声が反映される地域住民のための法人・団体ということになります。

美作市社協の事業は、美作市社協の職員だけが考えるのではなく、理事会・評議員会、地区社協や地域の皆さんと一緒に話し合って考えています。様々な福祉関係者が集まって協議する場、それが「協議会」と呼ばれている理由になります。

美作市社会福祉協議会の使命・経営理念・基本方針

【使 命】

美作市社協は、地域福祉を推進する中核的な団体として、地域住民及び福祉組織・関係者の協働により、地域生活課題の解決に取り組み、誰もが支え合いながら安心して暮らすことができる「ともに生きる豊かな地域社会」づくりを推進します。

【経営理念】

美作市社協は、この使命を達成するために、以下の理念に基づき、事業を展開する。

① 地域住民を主体とした「ともに生きる豊かな地域社会」の実現

② 誰もが人格と個性が尊重され、その人らしい生活を送ることができる福祉サービスの実現

③ 地域住民及び福祉組織・関係者の協働による包括的な支援体制の構築

④ 地域生活課題に基づく先駆的・開拓的なサービス・活動の創出

⑤ 持続可能で責任ある自律した組織経営

【基本方針】

美作市社協は、「地域住民」「社会福祉を目的とする事業を経営する者」「社会福祉に関する活動を行う者」が参加する公益性の高い非営利・民間の福祉団体として、上記経営理念に基づく以下の基本方針により経営を行う。

① 地域に開かれた組織として、経営の透明性と中立性、公正さの確保を図るとともに、情報公開や説明責任を果たし、

地域社会の支持・信頼を得られるよう、積極的な情報発信を図る。

② 事業の展開にあたって、「連携・協働の場」(プラットフォーム)としての役割を十分に発揮し、地域住民や関係機関・団体等、

あらゆる関係者の参加と協働を徹底する。

③ 事業の効果測定やコスト把握等の事業評価を適切に行い、効果的で効率的な自律した経営を行う。

④ すべての役職員は、高潔な倫理を保持し、法令を遵守する。

社会福祉協議会活動の5原則

社会福祉協議会は5つの活動原則に基づいて、地域の特性を生かした 活動を展開します。

①住民ニーズ基本の原則

調査等により、地域住民の要望、福祉課題の把握などに努め、住民のニーズに基づく活動を進める。

②住民活動主体の原則

住民の地域福祉への関心を高め、そこから生まれた自発的な参加による組織を基盤として、活動を進める。

③民間性の原則

民間組織らしく、開拓性・即応性・柔軟性を活かした活動を進める。

④公私協働の原則

社会福祉・保健・医療・教育の行政機関や民間団体などとの連携を図り、行政と民間組織との協働による活動を進める。

⑤専門性の原則

住民の福祉活動の組織化、ニーズ把握調査、地域福祉活動の計画づくりなど、福祉の専門性を活かし、活動を進める。

美作市社協の組織体制図

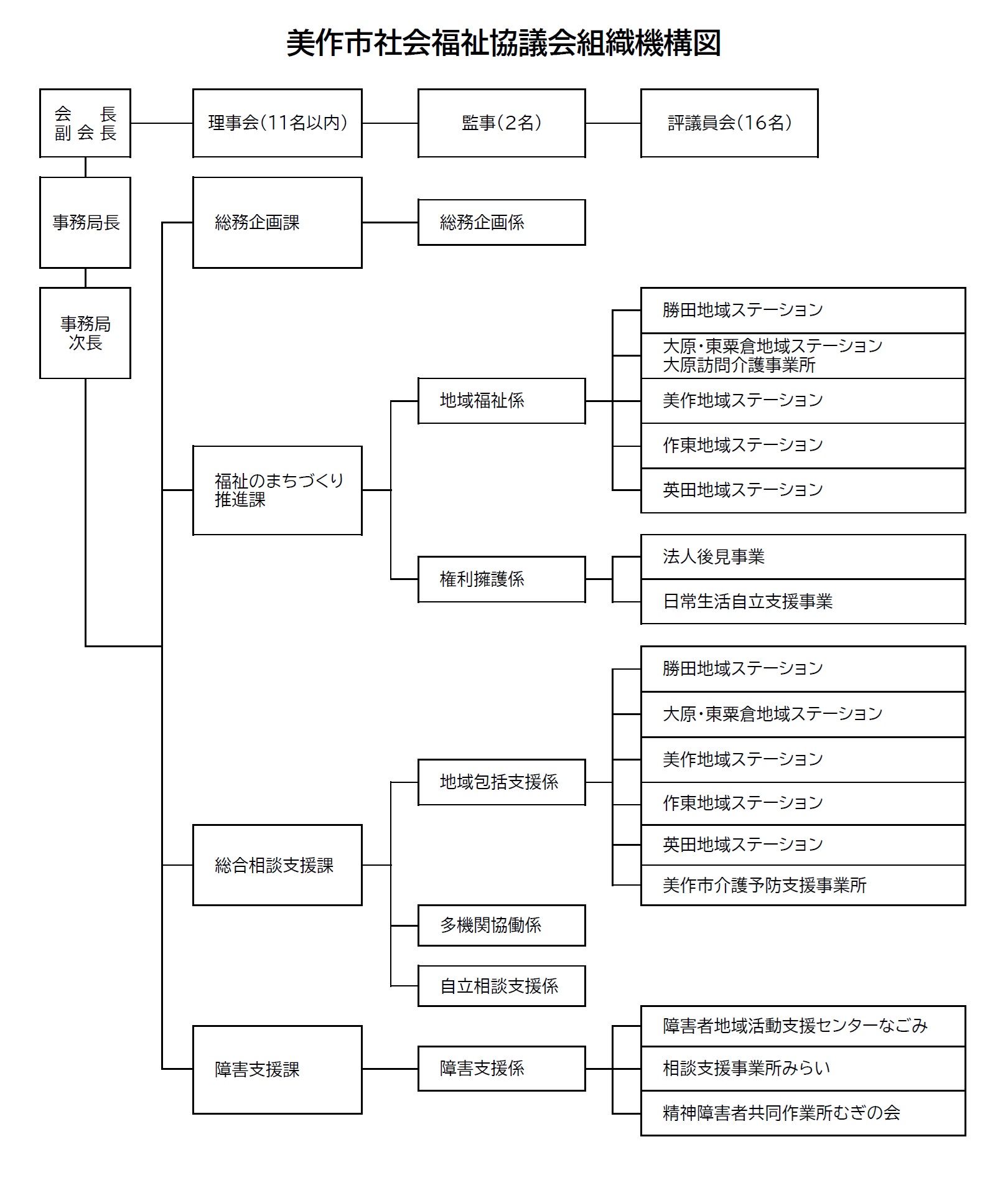

美作市社協は、住民主体の原則に基づき、地区社協、民生児童委員、社会福祉施設、福祉医療関係者の代表者等と学識経験者で構成する理事(11名以内)と監事(2名)の役員と地域の自治組織(自治振興協議会)、福祉当事者団体等の代表者と行政関係者で構成する評議員会(16名)で組織されています。

美作市社協の組織機構は、4課7係で構成しています。

総務企画課は、総務・財務・人事・労務など法人運営全般を所轄しています。

福祉のまちづくり推進課は、各地域ステーションを拠点に個別支援と地域づくりを推進する地域福祉係と日常生活自立支援事業と法人後見事業を所轄する権利擁護係の2つの係で構成しています。

総合相談支援課は、美作保健センター内の総合相談支援センターに設置し、重層的支援体制整備事業の拠点として、行政と連携して市民の生活に関わる相談を分野や属性を問わず包括的な相談支援を行うコントロールタワーの役割を担っています。多機関協働係は、複数の支援機関が関わる複合課題を抱える個人や世帯の支援調整を担い、自立相談支援係は生活困窮者自立支援事業を、地域包括支援係は地域包括支援センター事業をそれぞれ所轄しています。

障害支援課は、障害者関係の事業に特化した3つの係で構成しています。

美作市社協の実施事業

本会活動の本質は、行政や他の機関・団体との連携のもと、同じ地域社会に暮らす住民とともに、生活のしづらさ(課題)を持つ人を発見し、地域の中でその課題を話し合い、課題解決に向け協力しあえる関係をつくることにあります。

制度の狭間で支援の手が届きにくい分野の福祉向上を目指し、行政や一つの相談支援機関では取り組むことが困難な課題に対して、多機関協働による包括的な支援を構築し、解決を図ります。地域住民とともに孤立や孤独を防ぎ、手を差し伸べあうことが出来る地域づくりや行政施策と様々な地域資源が連携する支え合いのシステムを作り上げ、「困った時には美作市社協に」と市民に認知されるよう、下記実施事業を中心に据え地域福祉の推進に取組んでいます。

1.重層的支援体制整備事業の推進に向けた包括的相談支援体制の構築とコミュニティーソーシャルワーク(CSW)の実践

2.新たな福祉サービスを開発する仕組みづくり

3.介護保険事業等(在宅福祉サービス)の運営

4.障害者の地域生活を支えるサービスの充実

5.地域包括ケアシステムの実践と地区社協活動の支援

6.ボランティアセンターの機能充実

7.法人後見機能と権利擁護活動の充実

8.ふれあい・いきいきサロン活動の推進

9.子育て支援の推進

10. 広報活動の充実

11.福祉団体の支援

12.法人運営体制の強化

13.指定管理施設の経営

14.共同募金運動の推進業。

地域福祉とは

美作市社協が取組む地域福祉の推進とは何を指すのでしょうか。一般に福祉というと、高齢者福祉・障害者福祉・児童福祉など対象者ごとに分かれたものを思い浮かべる人が多いと思います。それは、こうした対象者ごとにそれぞれの法律や制度によって、必要な福祉サービスが提供されてきたからです。

しかし、地域福祉とは、制度によるサービスを利用するだけでなく、地域の人と人とのつながりを大切にし、お互いに助けたり助けられたりする関係やその仕組みをつくっていくことです。これからのまちづくりは、子どもから高齢者まで住民の誰もが住み慣れた地域の中で、心豊かに安心して暮らせるような仕組みをつくり、それを持続させていくことが求められています。そのためには、

- さまざまな生活課題について住民一人ひとりの努力(自助)

- 住民同士の相互扶助(共助)

- 公的な制度(公助) の連携によって解決していこうとする取り組みが必要です。

こうした背景には、それぞれ異なる個性を持った人々が、その個性を尊重しながら他の人や行政などに過度に依存せず自立した生活を送ることができ、その上で互いに協力して、お互いの不足を補い合いながら協働できる地域社会をつくることが前提となっています。

地域福祉とは、それぞれの地域において人びとが安心して暮らせるよう、地域住民や公私の社会福祉関係者がお互いに協力して地域社会の福祉課題の解決に取り組む考え方です。